藏在村民笑容里的蜕变

“文明”这个词,看似宏大,其实并不遥远。它藏在村口晒谷场的整洁里,在邻里递来的一杯热茶中,在傍晚广场上的欢声笑语间。它不是墙上的标语,而是融进日子里的温度——在南昌高新区昌东镇山湖村,这份温度正暖暖地升腾。

日前,山湖村获评第七届全国文明村镇。谁能想到,以前的山湖村还是另一番模样:村里闲置地杂草丛生,斑驳危房歪歪扭扭,坑洼的水泥路灰尘漫天。而现在,闲置地成了“口袋公园”,危房原址建起小停车场,3公里环村路完成“白改黑”。

短短几年,这个由胡家山、洙河桥徐家、邓家山组成的村落,究竟经历了怎样的蜕变?又藏着怎样的文明密码?

“融”出来的治理新局:

从“干部干、群众看”到“大家想、一起干”

“以前徐家村,典型的脏乱差:大晴天灰尘漫天,杂物乱堆,鸡舍牛棚随便盖。”山湖村党委书记胡国根说起过去,语气沉重。

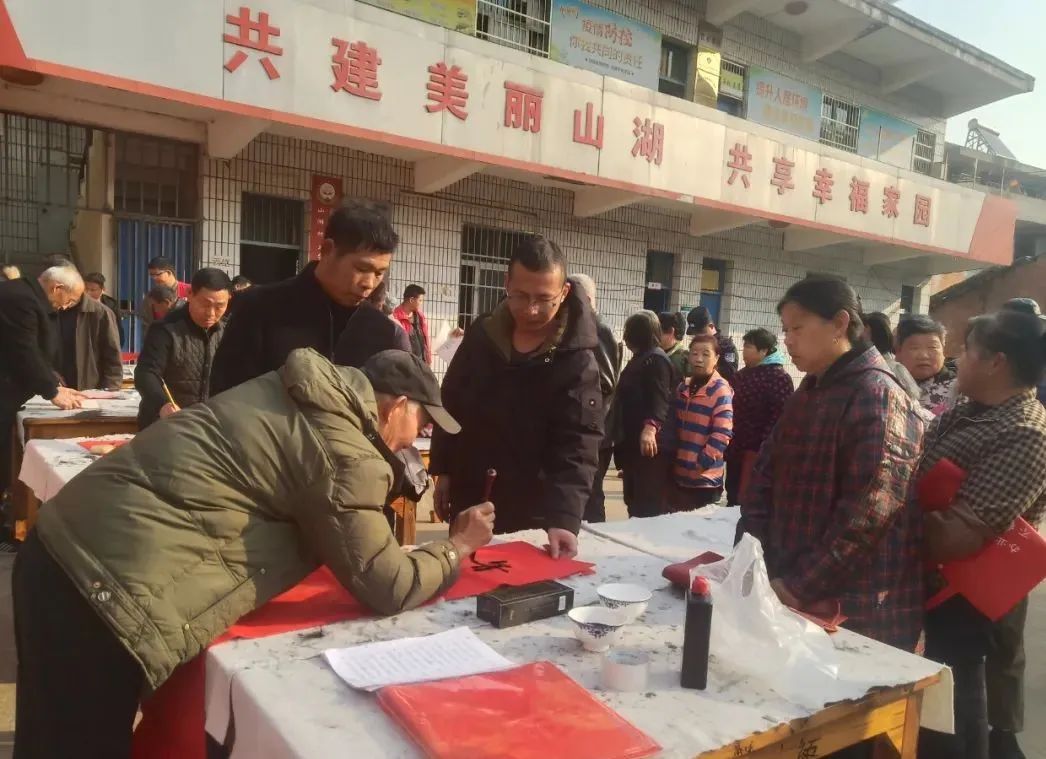

转机始于徐家祠堂的一场座谈会。没有主席台,镇领导、驻村干部、村“两委”成员和村民代表围坐一圈,就着清茶聊“拆不拆、怎么拆、拆后建什么”。“危房拆了,我家门口能不能修个小花园?”“清出来的地,先解决停车难吧?”村民的诉求一条条记下。针对“三线乱搭”等难题,干部带着图纸上门答疑,顾虑在坦诚中消融。

最动人的是拆违现场。村民徐金根家的鸡棚养了十年,起初他梗着脖子不答应:“拆了鸡往哪放?”村干部没硬来,带他去邻村看改造后的庭院。见别人家院子整洁有序,徐金根第二天自己找来工具:“我自己拆,还能省人工费!”

从“要我文明”到“我要文明”

“胡大爷,杂物堆太靠路沿了,我帮您挪挪?”清晨七点,穿红马甲的胡文武已在巡逻。这支10余人的“青年三色志愿者”队伍,是村里的靓丽风景线。

曾几何时,山湖村环境杂乱、陈规陋习不少。“光喊‘要文明’没用,得让村民自己想文明。”胡国根想到的办法是评“文明清洁家庭”。

第一届评选时,胡家山的胡大姐犯嘀咕:“不就是扫扫地?”她家院子堆着农具、柴火,评比前才匆匆打扫。没想到检查组不仅指出问题,还蹲下来教她:“柴火码成三角形省地方,锄头挂墙上更整齐。”

现在,胡大姐每天起床先扫院子,窗台上多肉摆得整齐,上个月刚挂上“文明清洁家庭”红牌:“干部都帮着收拾,咱自己能不上心?”

从“住有所居”到“居有所乐”

山湖村靠着长湖子农田发包、产业用地租赁等“造血”项目,村集体经济年收入达160万元,这些钱大多用在了民生改善上——环村公路“白改黑”铺了3公里,新装的100余盏路灯照亮了每个自然村,连村口的公厕都装上了洗手液和烘干机。

篮球场上,小伙子们正打比赛,场边喝彩声此起彼伏;文化长廊里,老人带着孩子认墙上的文明标语;林荫道上,刚下班的年轻人戴着耳机跑步……在山湖村,文明创建正悄然浸润着人们的日常生活。