极端暴雨频发,城市防涝如何突围?

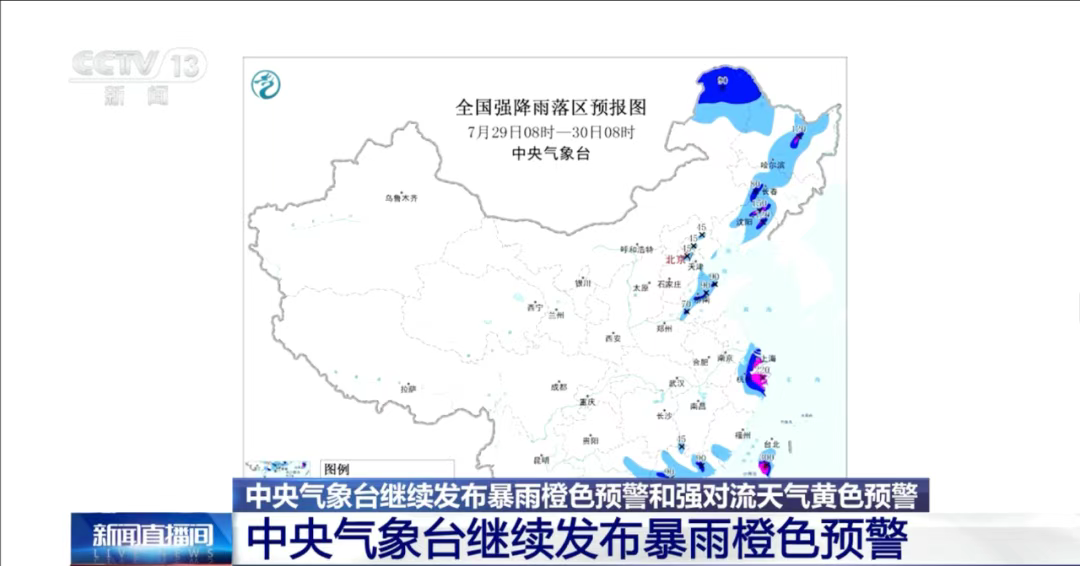

7月下旬以来,北方多地遭遇极端强降雨。河北易县累计雨量达464.6毫米,个别地区“一天下完了一年的雨”,内蒙古呼和浩特四天降雨超常年半年总量,截至28日24时,北京本轮强降雨全市平均降水量165.9毫米,最大降水量在密云郎房峪和朱家峪,达到543.4毫米……有些地区还引发山洪、滑坡等次生灾害。

在此之前,南方部分地区也接连遭遇罕见暴雨,一些城市出现不同程度的内涝。

面对愈发频繁的极端暴雨,城市防涝如何突围?其中,海绵城市建设是一项重要的应对措施。

所谓海绵城市,是指城市在完善的设施规划支撑下如同海绵一样,降水时吸水,平时可以蓄水净水,旱季时释放水,也称“水弹性城市”,是新一代城市雨洪管理概念。2013年的中央城镇化工作会议拉开了海绵城市建设的序幕。2015年1月试点启动,2015年10月全面推进。

近日,针对海绵城市在应对极端暴雨、防止城市内涝方面的现实意义,央视网《锋面》记者专访北京建筑大学环境与能源工程学院教授宫永伟,他曾参与包括国家标准《海绵城市建设评价标准》在内的多部相关标准的编写工作。

央视网:城市内涝防治方面的国家标准中,针对应对暴雨内涝有哪些关键的技术指标和要求?这些指标是基于怎样的研究和实践制定的?

宫永伟:针对应对暴雨内涝的工程性措施主要涵盖源头减排、排水管渠、排涝除险三个方面。

源头减排设施包含渗透设施、生态转输设施、小型调蓄设施等,对应的主要指标为“年雨水径流总量控制率” 等,这类设施主要解决水文健康循环和生态环境保护方面的问题,通过源头减排设施减少雨水径流外排总量,恢复雨水入渗能力,提高雨水利用水平,降低排放至河流湖泊中的雨水径流污染物量。

排水管渠设施对应的主要指标为“雨水管渠设计重现期” 等,早期建设的雨水管渠仅能应对 0.5-1 年一遇的降雨,近期建设的一般雨水管渠可排放 2-5 年一遇的暴雨,中心城区的重要地区设计标准为 5-10 年一遇。这类设施主要收集和排放常规降雨形成的雨水径流,使得城市在一般降雨条件下排水顺畅。

排涝除险设施包括城镇水体、大型调蓄设施和行泄通道等,对应的主要指标为“内涝防治设计重现期” 等,中小城市为20-30 年一遇,大城市为 30-50 年一遇,特大城市为 50-100 年一遇,超大城市为 100 年一遇。这类设施用于控制内涝防治设计重现期下超出源头减排设施和排水管渠承载能力的雨水径流。

央视网:您认为当前已建成的海绵城市设施,在抵御多大强度的暴雨时能达到预期效果?此次各地频发的暴雨,是否超出了其设计承受范围?

宫永伟:设防标准以内的城市暴雨内涝防治体系建成后联合作用能够应对的暴雨重现期为20-100 年一遇(具体设防标准根据城市规模确定)。

由于全球气候变化,近年来多地发生的极端暴雨,许多已超出所在城市的内涝设计重现期,例如郑州2021 年 “7・20” 特大暴雨、海河 “23・7” 流域性特大洪水,以及近日北京市密云区等地的强降雨。面对此类极端降雨,即使是最完善的内涝防治系统,其核心任务仍是应对标准内的降雨,难以避免内涝事件的发生。

因此,在积极推进海绵城市建设的同时,还应加强内涝预测和预警系统建设,提高预警的准确性和时效性,以便在城市面临内涝风险时迅速做出反应。而且,海绵城市建设需与城市大型防洪排涝设施有效衔接,才能更全面地应对内涝问题。同时,需要建立健全应急响应机制,确保在灾害发生时能够迅速调动资源,有效实施抢险救灾工作。

央视网:近期各地暴雨导致城市内涝频发,这是否意味着我国海绵城市的建设还存在一些短板?主要体现在哪些方面?

宫永伟:我们应避免海绵城市“万能论”和“无用论”的不恰当认知,其功能范围存在边界。各地海绵城市的建设已经在内涝治理方面发挥了巨大作用,消除了大量的历史积水点。

但近年频发的极端暴雨内涝事件,已超出城市排水防涝设施的设计标准,也超出了海绵城市建设的应对能力。目前并非所有城市的全域均已完全达到海绵城市标准,财政部、住房和城乡建设部、水利部等部门开展的海绵城市建设试点(示范)城市目前的建成度至多为40%~50%,后续仍有较多建设任务。

部分城市依旧发生内涝主要有以下原因:

第一,规划设计不够合理。海绵城市建设是系统性工程,需综合考虑城市水文、竖向等特征,进行全过程统筹规划,若规划不合理或设计不当,可能导致内涝问题出现。

第二,建设不充分。海绵城市建设需要一定时间,若尚未完全建成,在设计重现期标准内也会发生内涝。

第三,设施运维不到位。因运行期未及时维护造成堵塞等,设施无法发挥最大作用,实际应对的降雨量低于设计标准,也会发生内涝。

第四,发生极端降雨或洪涝事件。面对极端降雨和外洪入侵,海绵城市作用有限,需依靠水利、气象、市政等部门协同联动,统筹应对洪涝问题,积极采取应急响应和部署提前预防措施,减少人员财产损失。

央视网:结合当前的内涝形势,您认为我国海绵城市的建设在未来5-10 年应重点向哪些方向发展?

宫永伟:未来5-10 年,这项工作的趋势为系统化与智慧化,此外还应加强针对超设防标准的极端降雨引发内涝的应急管理工作。

系统化体现在多个方面:城市内涝治理和海绵城市建设并非单一项目的拼凑,而是一项系统工程,需全过程、多目标、多学科、多部门协作。全过程包含雨水径流的源头减排- 过程治理 - 末端控制;多目标既包括水安全层面的内涝防治,也涵盖水生态、水环境、水资源方面的建设;多学科需要水文科学、气象学、城市规划、市政排水、环境科学与工程、水利学及计算机科学等多个领域协同合作,解决复杂的内涝问题;多部门是指市政排水、水利、应急、气象、交通、城管等部门密切配合。

智慧化技术将在未来城市内涝治理中发挥重要作用。通过物联网、人工智能和大数据分析,能够实现对内涝的提前预测、实时监测与及时预警,尤其是超标准降雨条件下内涝发生的时间、地点、程度。

应急管理系统应由市政排水、水利、应急、气象、交通、城管等部门共同建立应急联动管理系统,实行统一指挥、分工协作、多部门联动。

央视网:综合来看,您对我国海绵城市未来应对城市内涝的前景有怎样的预期?

宫永伟:我们对未来城市内涝防治和海绵城市建设的前景应充满信心。海绵城市涵盖的内容较内涝治理更为广泛,但其实现途径与实施要点总体相通。

然而,我们也需清醒认识到内涝防治工作的复杂性与持续性。这项工作既不可能一蹴而就,也不可能一劳永逸,需要政府部门与公众持之以恒地投入。