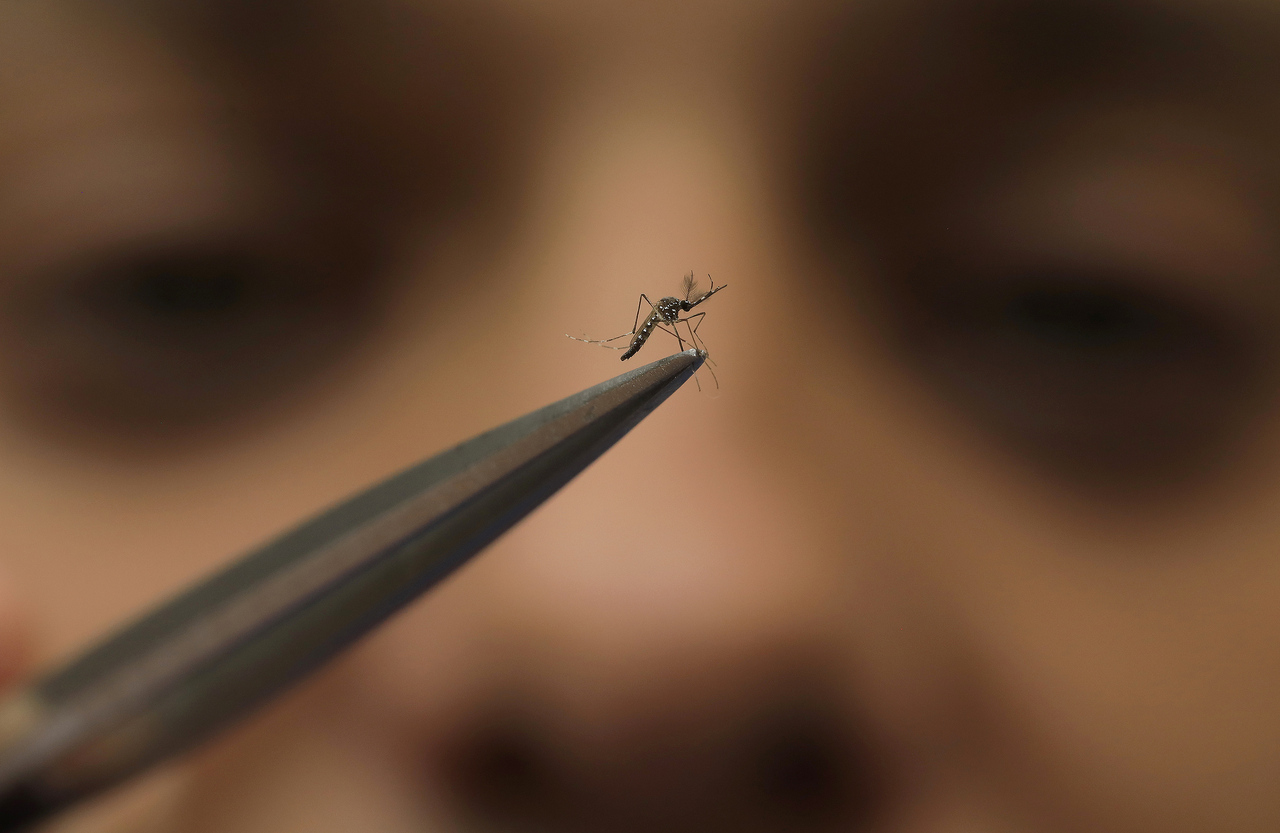

养蚊子还是灭蚊子?人蚊大战卷出新高度

蚊子也有节日?

没错,刚刚过去的8月20日就是专属于它们的“世界蚊子日”。

惹人烦的蚊子,为啥还要专门设立纪念日?这是为了提高公众对蚊虫传播疾病的认识和防控意识。

蚊子既是传播疾病的重要媒介之一,又对生物多样性和生态平衡有着重要影响。

关于蚊子,你了解多少?听说过专门养蚊子的人吗?让我们走进“蚊子工厂”,听听养蚊子的人和蚊子的故事。

“蚊子工厂”,量产“特工蚊”

这个夏天,基孔肯雅热频频出现在公众视野里。广东一带正经历一场“人蚊大战”。

8月,不少家住佛山的网友,晒出了家里体型硕大的蚊子,看着很唬人。但评论区却有人在喊:“住手”“别打”。

原来,这是“友军”。7月底,中山大学中山医学院师生团队奔赴佛山市三水区,在当地政府工作人员的协助下释放了一批华丽巨蚊幼虫。

蚊子属于双翅目蚊科,全球有超过3500种蚊子,我国已发现370余种蚊子,其中有三大“巨头”:分别是伊蚊、库蚊、按蚊。

这次在多地兴风作浪传播基孔肯雅热的,就是白纹伊蚊。伊蚊的翅膀无斑点,身上有黑白相间的花纹,俗称“花蚊子”,主要传播登革热、基孔肯雅热、黄热病、寨卡病毒病等,咬人很凶。库蚊的体色为棕黄色,翅膀较大且没有什么斑点,喜欢在污水的环境中生活,会传播流行性乙型脑炎、班氏丝虫病等疾病。而按蚊多为黑色,翅膀有黑灰相间的斑点,是疟疾传播的“罪魁祸首”。

在佛山释放的华丽巨蚊幼虫,会捕食白纹伊蚊的幼虫。研究显示,1条华丽巨蚊幼虫在3周内至少可以吃掉80条至100条白纹伊蚊幼虫。而华丽巨蚊本身是妥妥的“好蚊子”——不吸人血,而是以植物汁液和花蜜为食。

为“以蚊治蚊”出力的,不止华丽巨蚊。在广州市黄埔区有一家规模化生产蚊子的“蚊子工厂”,一周能产出500万只绝育雄蚊。绝育后的雄蚊,不但不传播病毒,还可以控制蚊群繁殖,降低蚊媒病毒传播。

广州威佰昆生物科技有限公司副总经理兼技术总监龚君淘介绍,目前公司的绝育蚊投放成本在2元/平方米左右,投放3周内可以让投放区蚊群数量降到对比组的50%左右,6周到8周可以降到80%,成效能持续一年。

这项技术由威佰昆创始人奚志勇教授首创。简而言之,就是让雄蚊感染一种共生菌,再将其释放到野外,它们与雌蚊交配产生的后代不能正常生产,从而控制蚊群整体数量。“我们并非要灭绝蚊子,而是将其种群数量控制在疾病传播临界线以下。”奚志勇形象比喻,“这就像在蚊群里安插了一支‘特工队’,让它们自断传播链。”

这种“以蚊治蚊”技术,核心是使用昆虫显微胚胎注射法,建立沃尔巴克菌与蚊媒的共生。昆虫一旦感染沃尔巴克菌,就会诱导雄虫的精子不育,感染之后的雄虫与雌虫产的后代,就不能正常生产。

更妙的是,这种细菌能通过母系遗传,在蚊群中自主扩散,只要经过几代持续释放,目标区域的蚊子种群数量会大幅减少。

与其他灭蚊方式相比,这种生物防治方法更高效、更安全、更绿色,既不会对其他昆虫或生态环境造成伤害,也不会产生化学抗药性问题。据了解,目前该技术已在我国、澳大利亚、巴西等多地展开试验。

类似的“蚊子工厂”不止开在中国。威佰昆与墨西哥开展相关合作,帮助当地建立了一家“蚊子工厂”。

新加坡的“蚊子工厂”则由国家环境局运营,每星期生产约500万只雄性埃及伊蚊。

今年7月25日,全球最大的“蚊子工厂”在巴西巴拉那州库里蒂巴健康科技园建成投产。据报道,该工厂生产的蚊卵将被运往巴西各地,在专门的孵化中心培育成成虫后释放到登革热高发区域。这座占地5000平方米的现代化生物工厂,每周能够生产1亿枚经过特殊处理的埃及伊蚊蚊卵,规模空前。

养蚊千代,用蚊一时

走进宁波大央科技病媒生物研究中心实验室,一排排蚊笼整齐排列,里面分门别类地饲养着数万只蚊子,密密麻麻。

每天早上,中心主任徐旭到实验室的第一件事,便是查看并记录温度、湿度数据,确保环境适配蚊子的生存需求,“实验室的所有蚊子都是我们自己传代培养的。”按照雄蚊寿命1周至3周,雌蚊寿命1月至2月来计算,这里的蚊子已经稳定繁衍了超过1800代。

徐旭告诉我们,成蚊日常喂的是糖水,实验人员也会给蚊子定期“加餐”,比如在传代时提供动物血,供蚊子吸食。

和威佰昆养蚊的用途不太一样,大央科技养蚊,是为了培养蚊子“测试员”,来测试灭蚊产品的效果。

“比如,我们会用不同波长的灯光对蚊子进行测试,发现蚊子对某种特定波段的光特别敏感后,把它应用到灭蚊灯中。或者分析蚊子对植物气味的反应,研发各种驱蚊产品。”实验人员介绍。

这些年,大央科技专注于光电子灭蚊产品和植物源驱蚊领域,手握360余项专利。公司还专门建了宁波市大央病媒生物科普馆,向大家科普有关知识,这个暑假科普馆就接待了不少前来参观的学生和公众。

“只有真正‘读懂’蚊子,才能更环保、更有效地保护人类免受侵扰。”徐旭这样认为。

知己知彼,才能百战不殆。

要想做好防蚊灭蚊产品,从昆虫饲养、蚊虫研究,到药液配比、抗药性监测研究等,无一不需要专业技术与强大的研发创新能力,同时需要投入大量人力、物力和财力。

中山榄菊日化实业有限公司每年投入超百万元,在全国各地采集蚊虫,并建立蚊虫观察室、昆虫饲养室,安排专人悉心饲养、繁殖,探寻更为有效的防蚊灭蚊之法。

据榄菊科创中心前沿技术高级专家朱剑介绍,科创中心每年大概有20万只蚊子投入实验,部分蚊子的采购成本高达一元一只,主要是致倦库蚊、白纹伊蚊以及埃及伊蚊等3种。

近年来,榄菊建立了广东省博士工作站和全国博士后科研工作站,针对传播基孔肯雅热、登革热的伊蚊,深入细致研究它们的生活习性、发育温度阈值、抗性水平、抗性机理等。

防蚊灭蚊 未有穷期

在杭州市疾控中心消毒与病媒生物防治所的敏感饲养室里,同样有上万只白纹伊蚊和淡色库蚊被精心喂养。

消媒所主管技师金彬彬,和蚊子打交道多年。当大家对蚊虫避之不及的时候,他和同事时常要在高温的户外抓蚊子。抓回去的蚊子还要标明来源地,这是上城的蚊子,那是拱墅的蚊子……

他们搜寻的地方,有时是小区内的下水道,有时是院子里的水缸,就连花盆底部、废旧轮胎内部,甚至是遮雨布的褶皱处都不放过。这些都可能是蚊虫孳生地。

疾控中心的人抓蚊子、养蚊子,和企业的目的自然又不同。“我们养蚊子,主要目的是为了监测蚊子对常用杀虫剂的抗性水平。”金彬彬说。蚊子也会不断进化,我们知道蚊子对哪些杀虫剂敏感后,才能针对性地去用一些杀虫药物,更好灭蚊。

很多地方的疾控人员都有类似的抓蚊子任务。

流行性乙型脑炎,是一种人畜共患传染病,主要通过蚊虫特别是三带喙库蚊传播。乐清、武义都是浙江省级乙脑蚊媒监测点。当地疾控中心工作人员走进养猪场抓库蚊,每年要采集成千上万只蚊虫标本。

在海南三亚,天涯区疾控中心工作人员陈玉来撸起袖子、卷起裤腿当诱饵。裸露的手腕和脚踝,静静等待伊蚊“上钩”。两层蚊帐间,搭档符兰花聚精会神,手里的捕蚊器挥得又快又准。这些捕获的“战利品”,要送去实验室分析,还能帮着判断区域的蚊媒密度。

无论是户外抓蚊子,还是实验室里养蚊子,这群追着蚊子跑的疾控人,用行动织就了一张健康防护网。

图源:视觉中国

一百多年过去了,人类与蚊子的战争从未停止。

1897年8月20日,英国医生罗纳德·罗斯发现了雌性蚊子是疟疾传播的媒介,由此显示了疟疾如何进入生物体,为研究和对抗这一疾病的方法奠定了基础。罗斯因此获得1902年诺贝尔生理学或医学奖。

近年来,无人机灭蚊、辐射绝育雄蚊等防蚊灭蚊手段不断“上新”。防蚊灭蚊的产品迭代升级,但蚊虫也愈战愈强。

巴西公共卫生专家玛利亚·萨卢姆在接受媒体采访时表示,蚊子的不断进化和气候变化导致的气温上升,使这场“战争”愈加艰难。

这场“人蚊之战”仍在继续。

尽管人们未必愿意承认,但蚊子本身就是生态系统中的重要一环,被彻底消灭的可能性非常小。

我们期待随着科技不断进步,出现更多更好的手段,实现科学防蚊灭蚊,将蚊子带来的危害降到最低。