七百年后的星空下,那盏被遗忘的青铜灯,仍在照亮世人前行。

当历史的烟尘漫过元代的风云,总有一抹青衫身影在时光褶皱里若隐若现。

他叫虞集,由江西崇仁的乡野起步,最终立于元大都的朝堂之上;他名列“元诗四大家”之首,留下了“杏花春雨江南”等千古名句;他将儒者胸襟、诗人魂魄与通才智慧熔铸一身,在七百年前的星空下,以六艺为舟楫,在文明的江河摆渡出万千气象。

今天我们为何怀念虞集?或许只因那盏被遗忘的青铜灯,仍在照亮今人精神的暗室。

一位“草庐文人”的北上

虞集生于湖南衡州,是南宋左丞相虞允文的五世孙。至元十二年(1275),虞集3岁,元兵南下攻宋,其父虞汲带着全家躲避战乱。祥兴二年(1279),虞集随父亲侨居江西崇仁二都(今崇仁县石庄乡)。不久,蒙古铁骑踏入江西,临川地区很快变成元廷统治区。

原乐安县丞黄西卿不愿投降元廷,遂避入深山,邀请青年才俊吴澄前去教授其子。虞汲与吴澄交好,于是,14岁的虞集拜入吴门,以“契家子”身份跟随吴澄学习儒家经典。第一次见到虞集的文章,吴澄便预言:“他日当有文名于当世。”此后,虞集随侍吴澄之侧,多次一起游学,甚至同朝为官。吴澄的学问、思想和立场对虞集影响极大,虞集对吴澄终身以学生之礼侍奉。

作为理学“草庐学派”创始人,吴澄与乡贤郑松居住在乐安县布水谷的草庐间。虽箪食瓢饮,吴澄却以一己之力完成了《五经纂言》,在儒学经典的整理、流传方面厥功至伟。老师的长期熏陶使理学在虞集的心灵里不断播下种子,并生根发芽、开花结果。

1286年,南城人程钜夫任江南行台侍御史,奉忽必烈之命四处访求遗贤。自然,他不会忘记德才兼备的老同学吴澄。程钜夫登门嘘寒问暖,称:“诚不肯为朝廷出,中原山川之胜可无一览乎?”吴澄实在不忍拂了老友一片诚心,答应与之同行。这次出行,被视为元代南人北进风潮萌动的前奏。此后,“草庐学派”的文人们陆续进京,出入朝堂府衙,心系社稷苍生。

彼时的江西民间乡野,多有南宋名士遗老寓居。虞集“游于诸公间,备问前修格言,考檄前代典故,于旧家世系源委,言若指掌”,渐渐地,其贤名远播。1296年,虞集离开崇仁,随父亲在江西行省左丞董士选之馆教授,深为董士选赏识。董士选乃一代名将,他乐于向朝廷荐拔士人,对调和南北士人的关系起着重要作用。

一年后,虞集步老师吴澄的后尘,以董士选的宾客身份从行京师,继续在董氏学馆传道授业。他以文章周旋于文臣儒士间,因作品文辞雅丽新奇,得到当时的文章大家姚燧、程钜夫等人的称赞,被称为“异日斯文之柄”。

虞集是“草庐学派”的佼佼者,他的北上,乃元代文坛的重要事件之一。以“草庐学派”门人弟子为代表的大批南方士子陆续北进,在谋求利禄的同时,对蒙古权贵们施加先进文化的影响。

众所周知,元朝廷对汉人尤其是南人的政策特别残酷。这种情况下,虞集为何还要选择游学出仕?理由其实很简单,一是家境贫困所逼,一是学而优则仕的传统理念所使。在为英年早逝的弟弟撰写的墓志铭中,虞集涕泗横流道:“吾二人者,虽不在仕宦,但贫无以为家,恸哭为别。”

大德六年(1302),在大臣董士选的极力推荐下,三十而立的虞集被擢为大都路儒学教授,正式踏上其仕宦之旅。

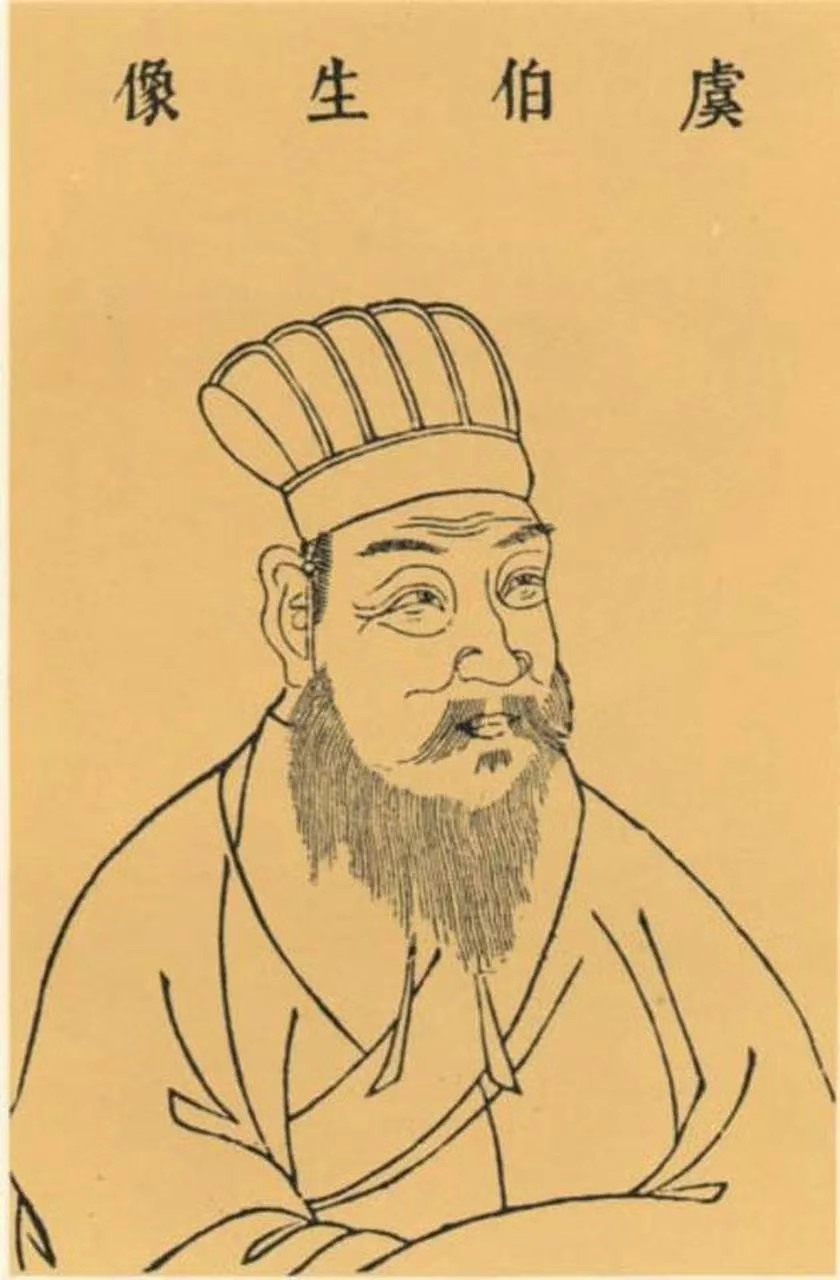

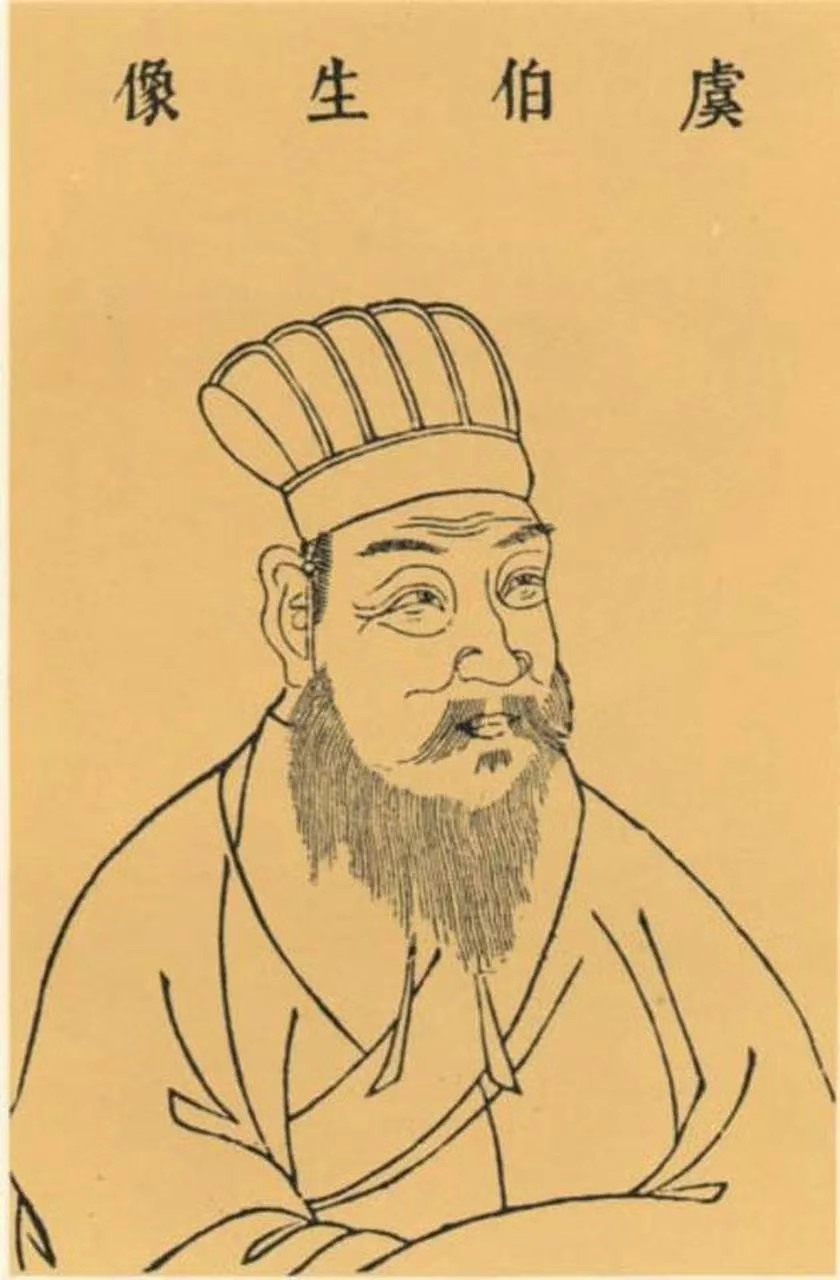

《名贤四像》画中的元代四位著名学者——吴澄、虞集、欧阳玄和揭傒斯。

《名贤四像》画中的元代四位著名学者——吴澄、虞集、欧阳玄和揭傒斯。

一位守正者的跋涉

历经艰险取得仕途“入场券”的虞集,想要坚持走自己的路,注定不可能一马平川。

1307年,元武宗即位,虞集走马上任国子监助教。由于教学得法,国子监诸生每每携书往虞集家中完成课业,其他学馆的学生也时常向他求教。一时之间,虞家门庭若市,书香满院。

虞集治学严谨,更以坚持原则而闻名。一次,他在殿堂上负责监督祭祀,有一位刘姓监生醉酒失礼,虞集当即要求学监削除其学籍。大臣中有人为刘生说情,虞集说:“国学,礼义之所出也,此而不治,何以为教!”皇太子爱育黎拔力八达传旨令虞集“勿竟其事”,然而虞集不为所动,坚持开除了刘生。

至大四年(1311),爱育黎拔力八达即位,是为元仁宗。他渴望以儒术治国,对国子监格外重视,虞集由是升为国子博士,与恩师吴澄共事。吴澄倡导“为学以尊德性为本”之说,虞集积极响应,提出“惟学务修德,勿以利禄使之进”。然而,师徒二人的一腔热血不但没有得到回报,反而被朝中宵小所非议,一时身置激流漩涡。悲愤之下,吴澄投檄辞职。孤立无援的虞集苦撑了一段时日,最后还是以病为由离开朝堂。

虞集并未拂袖远走,而是蛰居京师,以私塾为业。杨载、范梈、赵孟頫、袁桷等才子纷纷与虞集交集,结下莫逆之友谊。尤其是袁桷,在虞集郁郁不得志之时,如兄长一般宽慰勉励,写下“扰扰徒为名,努力在此道”“相期江湖深,慎勿寒暑碍”等诗句进行开解。

风沙终究掩不住赤金。延祐元年(1314),虞集再度出山,被任命为从仕郎、太常博士,后来又升迁为翰林侍制,兼国史院编修官。这时候的元仁宗逐渐对虞集重视起来,对近臣感慨说:“儒者皆用其颖,惟虞伯生未显擢耳。”然而,尚未来得及重用虞集,元仁宗便撒手人寰。

1320年,元英宗即位。他继续推行儒治,大批汉人儒臣被起用。恰逢此时,虞集回江西丁忧,为父亲守孝。与虞集交好的左丞相拜住向元英宗力荐虞集,遗憾的是,使者多次寻访虞集未果。等虞集受命回朝时,却发生“南坡之变”,英宗、拜住被反叛者刺杀。悲愤的虞集写道:“羸骖龁余栈,嫠妇泣幽室。行吟毛骨寒,坐见河汉没。”

朝堂之上,内斗不止。而对于虞集个人来说,经过千淘万漉,总算进入了一条称得上平直的人生轨道。他不断获得晋升,先是升授承德郎、国子司业,再连拜翰林直学士、同修国史,又进阶奉政大夫。

泰定元年(1324),虞集主持礼部试,对共事的人说:“圣经深远,非一人之见可尽,试艺之文,推其高者取之,不必先有主意,若先定主意,则求贤之心狭,而差自此始矣。”意思是说,不能先有成见,假若先有成见,就会使求贤之心变得狭隘。

其后,虞集两次任考官,都坚持这一选人原则,使一批人才脱颖而出。三年后,虞集与王约随从泰定帝去上都,用蒙语和汉语讲解经书,向来高傲的大臣们深为其渊博的知识所折服。

元文宗登位后,命虞集为中顺大夫、奎章阁侍书学士。元文宗欣赏虞集的道德文章,升他为中奉大夫,更任御试选读卷官。如鱼得水的虞集苦尽甘来,创作、事业进入井喷期。

一位江西侨居者的文化贡献

由于错综复杂的原因,后世似乎有意无意地忽略了元代的文化地位。其实,虞集所处的时期,文化繁荣、百花齐放,为后世留下了丰富的文化遗产。

虞集的诗歌继承了唐宋诗风的优秀传统,又融入自身的独特风格和创新意识,题材广泛、形式多样、意境深远、语言优美,为后世树立了典范。他主张把诗歌与世运、社会联系起来,倡导“宗唐得古”,引领元代文风。

《元史·虞集传》称,虞集“平生为文万篇”,现存著作主要有《道园学古录》五十卷、《道园类稿》五十卷、《道园遗稿》六卷、《伯生诗续编》三卷、《翰林珠玉》六卷等五种。清代宋荦在《漫堂说诗》中评价道:“元初袭金源派,以好问为大宗,其后则称虞、杨、范、揭。”虞集则说,“仲宏(杨载)诗如百战健儿,德机(范梈)诗如唐临晋帖,曼硕(揭傒斯)诗如三日新妇”,而他自己的诗如“汉廷老吏”。

虞集的诗词,最令人泫然泪下的当数《挽文山丞相》:“徒把金戈挽落晖,南冠无奈北风吹。子房本为韩仇出,诸葛宁知汉祚移。云暗鼎湖龙去远,月明华表鹤归迟。不须更上新亭望,大不如前洒泪时。”

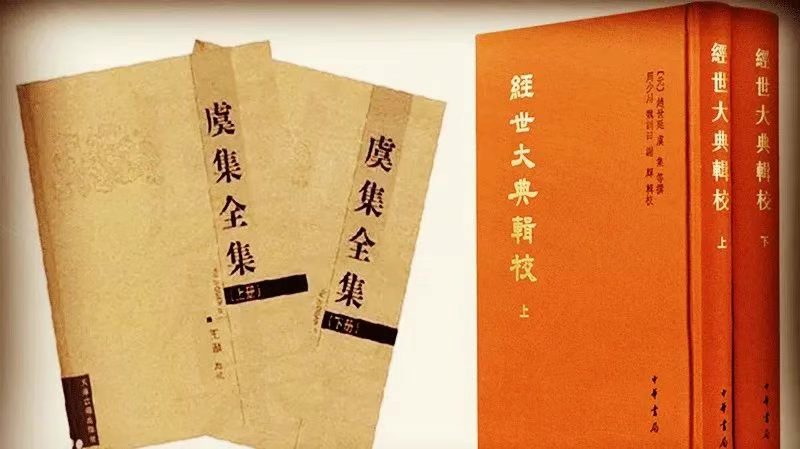

其实,诗词不过是虞集的“业余爱好”,致力于文化典籍的编纂与整理,才是其主业。尊崇儒学的元文宗下诏采辑本朝典章制度,编修《经世大典》,命虞集与平章事赵世延同任总裁官。后赵世延离任,由虞集独自负责。虞集呕心沥血,于至顺二年(1331)将全书编纂而成,共计880卷。《经世大典》不仅是研究元史的重要典籍,更是中国史学的一座高峰。

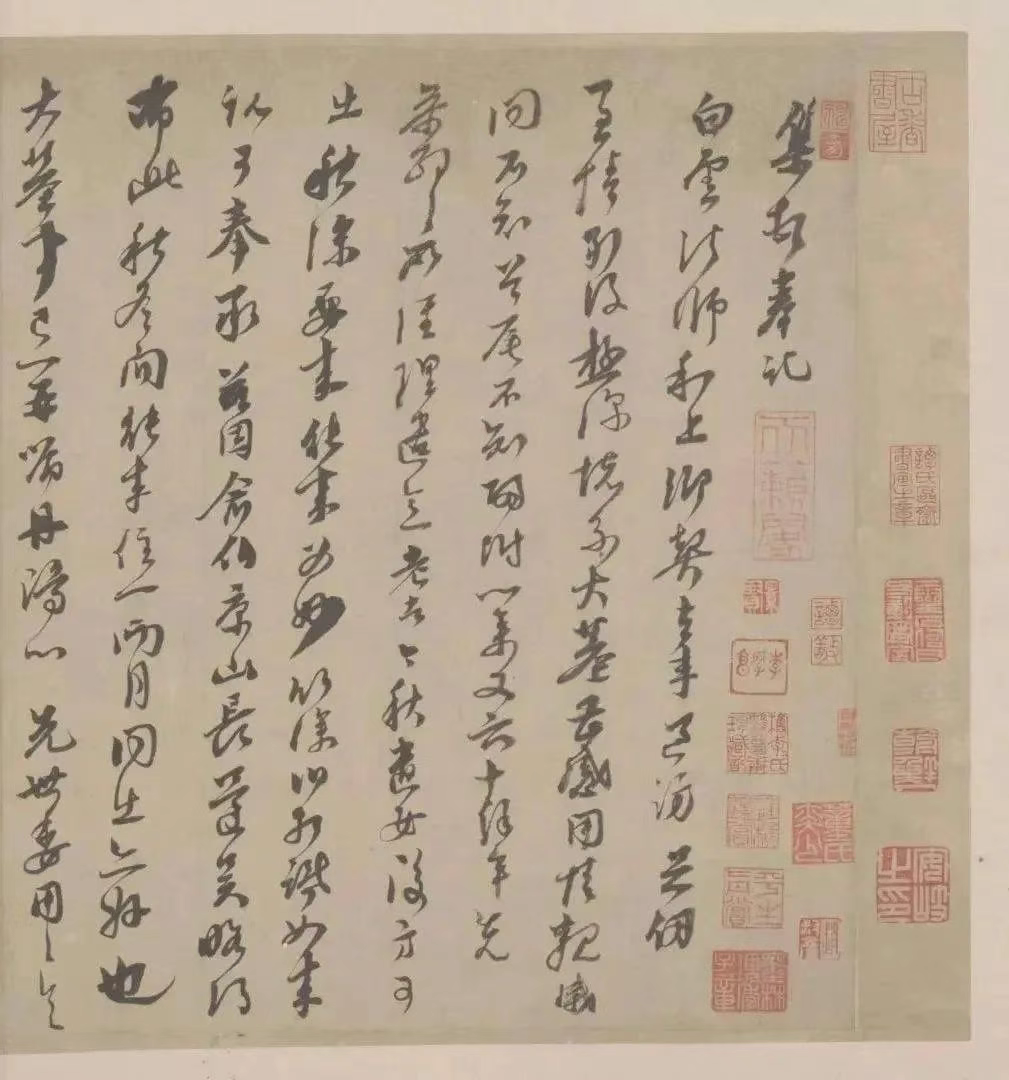

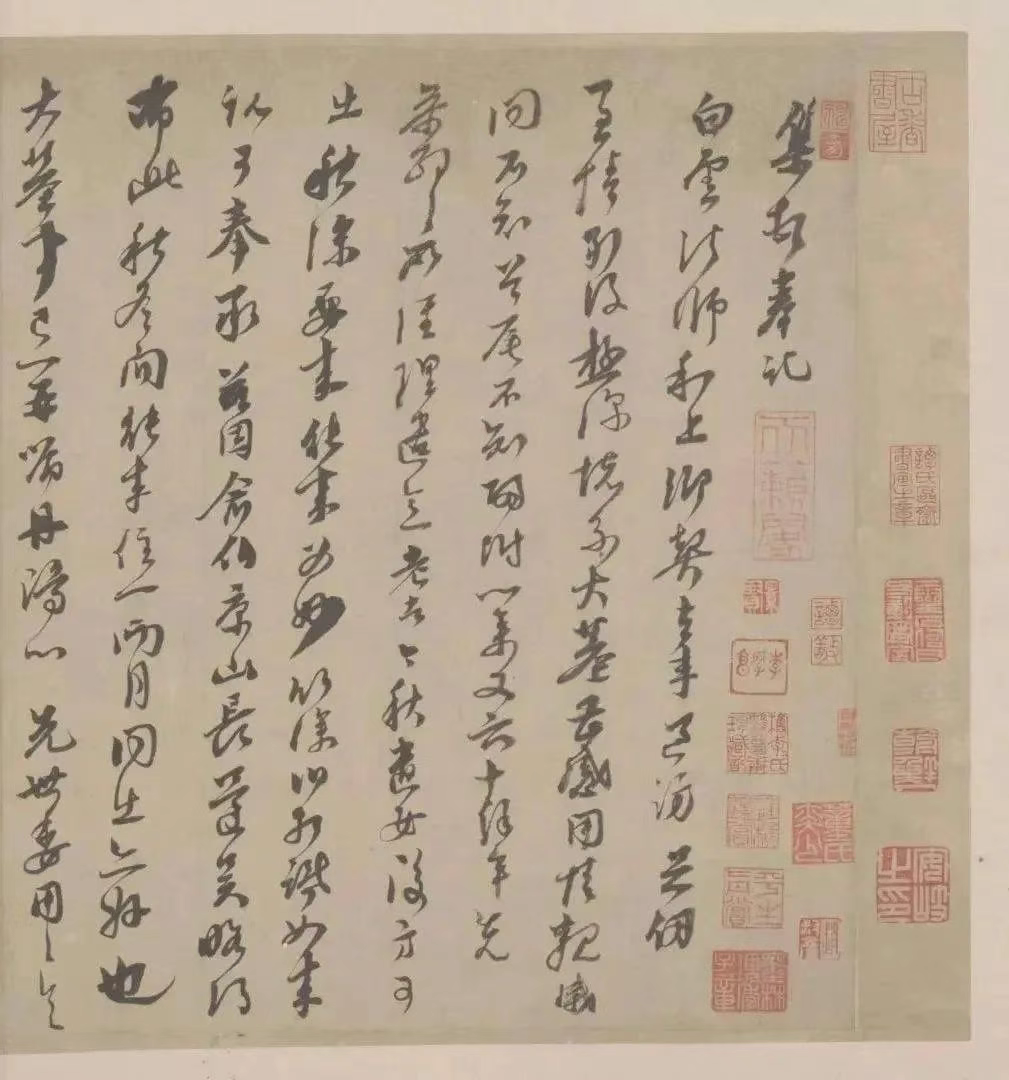

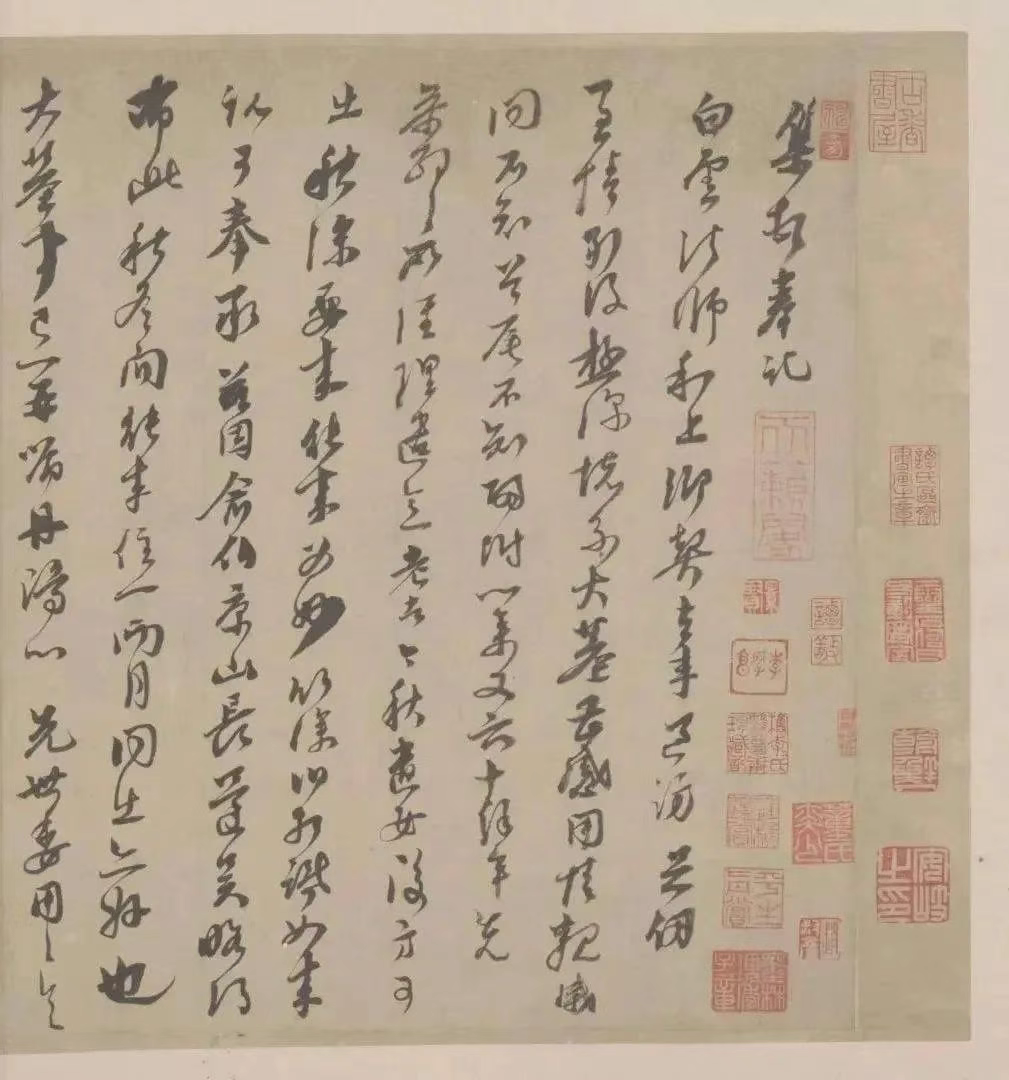

令人惊叹的是,虞集在书画、音乐、棋艺、茶艺等方面均有建树。他的书法作品,“真行草篆皆有法度,古隶为当代第一”。其传世名迹《垂虹桥记》《奉记都运帖》等,既“雄剑倚天,长虹架海,不无曲笔”,又有“莺雏出巢,神采可爱”之姿。

《经世大典》修成后,虞集看淡宦海,以眼疾为由乞求外任,未被允许。直至元惠宗即位,他才得以告病回归崇仁。之后,惠宗多次邀请虞集回大都,甚至允许他在家中为朝廷草拟赐给勋旧及侍臣的诏令,对虞集深信不疑。朝中有小人含沙射影,意图对虞集不利,惠宗十分不悦,决然道:“此我家事,岂由彼书生耶!”

至正八年(1348),虞集病逝于家中,去世前叮嘱家人素服薄葬。元惠宗追赠他为江西行中书省参知政事、护军,赐谥号“文靖”。(彭文斌)

推荐新闻

推荐新闻