850年后,重读辛弃疾《去国帖》

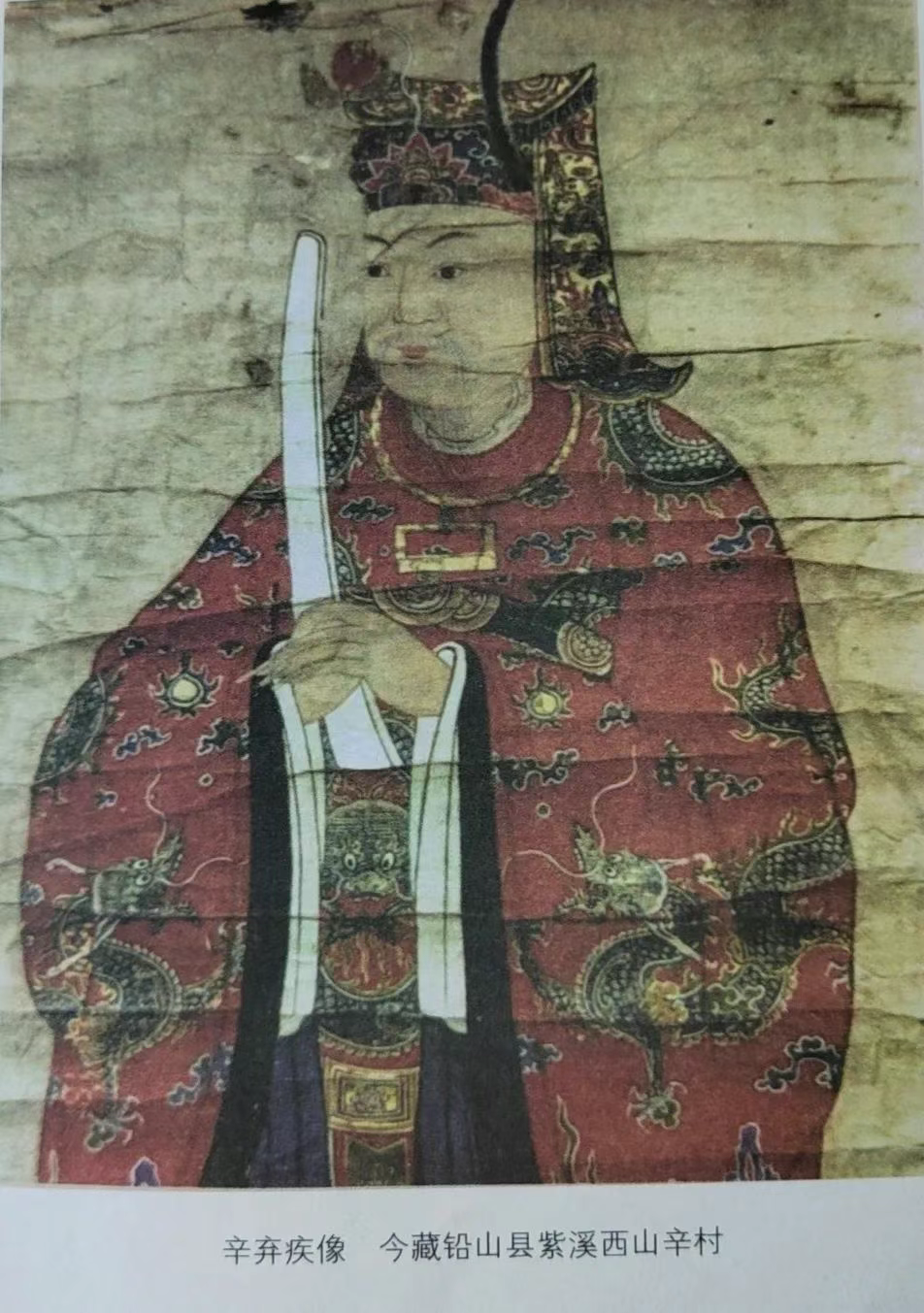

辛弃疾像

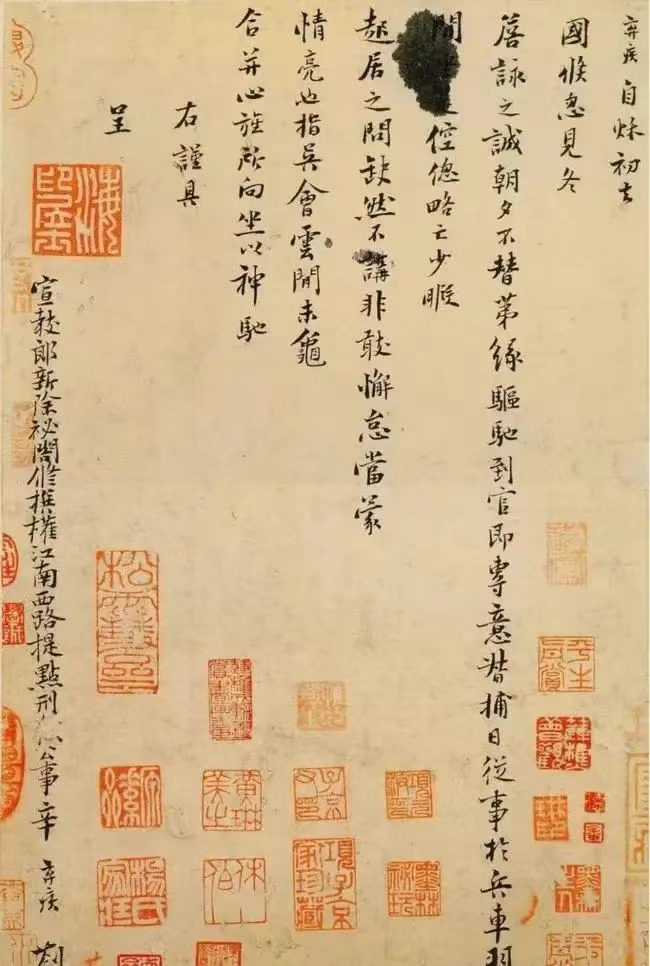

“且从辛弃疾唯一存世书法真迹《去国帖》中,共同感悟其除诗词、军事与功业之外的精神世界。”

辛弃疾这个名字,人们总是与豪放词风、金戈铁马联系在一起。他是“醉里挑灯看剑”的将军,是“气吞万里如虎”的英雄,也是信奉“民者,国之根本”的能臣,更是“蓦然回首,那人却在灯火阑珊处”的词龙。

然而,除了诗词、军事与功业,辛弃疾的书法同样承载着他的精神世界。辛弃疾唯一存世书法真迹《去国帖》,短短110字,却让我们得以窥见他在动荡时代的家国情怀——既有对朝廷的忠诚,也有对个人命运的慨叹;既有军务倥偬的紧迫,也有对亲友的深切思念。

01

在戎马倥偬中的笔墨留痕

《去国帖》于南宋淳熙二年(1175)作于赣州,距今正好850周年。真迹现藏于故宫博物院,为一级甲等文物,极具史学价值及艺术价值。

时年,36岁的辛弃疾自仓部郎中出任江西提点刑狱,奉命平定茶商武装。据《宋史·孝宗本纪》记载,他在此次军事行动中表现出色,最终平定叛乱,得到朝廷嘉奖。然而,这封手札并非战功的炫耀,而是一封因军务繁忙未能及时问候在临安的友人的致歉信。

据赵彦卫《云麓漫抄》卷四载:“当秦忠献当国,有投以札子者。其制前去「顿首再拜」而后加「右谨具申呈」月、日、具官姓名。札子多至十余幅,平交则去「申」字。”

中国宋史研究学者辛更儒先生认为,辛弃疾这件札子必不止此一幅,因前数幅均遗失,所以不知收件者姓名。帖中写道:“弃疾自秋初去国,倏忽见冬,詹咏之诚,朝夕不替。第缘驱驰到官,即专意督捕,日从事於兵车羽檄间,坐是倥偬,略无少暇。起居之问,缺然不讲,非敢懈怠,当蒙情亮也。”短短数语,勾勒出一位身处战事前线的官员形象——他离开京都临安,自秋至冬,奔波于军务,连最基本的问候都无暇顾及。

《去国帖》

这种“倥偬”状态,正是辛弃疾一生的缩影。他并非纯粹的文人,而是时刻准备上马杀敌的战士;他的笔墨,也并非闲适的文人雅趣,而是在战事间隙的匆匆书写。

从书法艺术角度看,《去国帖》虽然没有纵横恣肆、“气吞万里如虎”的气势,但笔力雄浑,不失方正挺拔之气,与辛弃疾的豪放词风相呼应。这件作品风格沉稳刚健,点画尽合法度,书写中锋用笔、流畅自如,对运笔节奏的把控,字形结构的处理以及轻重大小、收放开合等章法构思,都极为精致而又稳妥。笔意略显苏黄遗规,契合沈辽、曾巩一脉。

虽然辛弃疾对书法艺术所付出的精力和时间并不多,但有评论称“仅这一件墨迹,已足以显示辛弃疾在书法艺术上独具的天赋与才情”。宋代书法尚意,强调个人性情,而辛弃疾的字展现出武将特有的刚劲,然而,与他的词作相比,此帖又显得极为克制——没有“金戈铁马”的张扬,而是收敛锋芒,呈现出一种沉稳的书写节奏。

而这种风格,或许正是他当时心境的真实反映:面对叛乱,他必须雷厉风行;而作为官员,他又需谨守礼节,以谦逊的姿态与友人沟通。书法的“收”与“放”,恰如他的人生——既有“马作的卢飞快”的豪情,也有“却道天凉好个秋”的隐忍。

02

忠诚与无奈交织的家国情

《去国帖》虽是一封私人信札,却处处透露出辛弃疾对国家的责任感。他并非被动接受朝廷调遣,而是主动“专意督捕”,将平定叛乱视为己任。

鉴于当时茶商武装军在湖北、湖南所战皆胜,占据江西西部,官军屡败,引起宋廷的惊恐,朝廷需要重新考虑江西提刑的人选问题。按照当时的形势,新江西提刑须负起整个军事责任,而这样的人物,在当时极难选择,一般朝臣也多不愿意接下这样一个棘手的任务,怕一不小心,会落得和前两任宪臣同样的下场。

在南宋决策当局正难择人之际,辛弃疾却挺身而出,主动请缨,并做出在一个月内结束叛乱、荡平茶商武装的保证。辛弃疾的这种态度,与他早年的经历一脉相承——23岁时,他率五十骑突入五万金军大营,生擒叛将张安国,南归报国。即便后来屡遭贬谪,他仍坚持“了却君王天下事,赢得生前身后名”的信念。

辛弃疾自七月间“驰驱到官,即专意督捕,日从事于兵车羽檄间,坐是倥偬,略亡少暇”,做迎击茶商武装的准备工作;而后安排赣、吉等地土军弓手、民兵分兵把守茶商军出没转徙的要冲之地,对茶商武装形成包围之势,并组织一支能与茶商武装作战的敢死军。

从八月中下旬茶商重返赣、吉地区,到九月下旬茶商武装被扑灭,在一个多月的时间里,果如其所言,将久未平息的茶商军平定,解决了南宋当权者的一大隐患,也为战斗力低下的南宋军队挽回了一点面子。这充分说明了辛弃疾所具有的谋略和军事指挥才能。

然而,《去国帖》的字里行间也隐含着一丝无奈。他写道:“指吴会云间,未龟合并。心旌所向,坐以神驰。”“吴会”原指“吴郡与会稽”,南宋人之吴会多指临安。

辛弃疾札子收件人其时应居行在临安。他心向友人,却因军务缠身无法相聚,只能“神驰”以寄思念。这种矛盾,正是辛弃疾一生的写照——他渴望恢复中原,却屡受排挤;他思念亲友,却不得不辗转各地任职。家国大义与个人情感的交织,使得他的书法不仅是一种艺术表达,更是一种精神寄托。

赣州郁孤台的辛弃疾像

03

一纸书信背后的热血与苍凉

《去国帖》虽只有寥寥百字,却让我们看到了一个更真实的辛弃疾——他不仅是词人、将军,也是一个在乱世中奔波、思念亲友的普通人。他的家国情怀,不仅体现在“壮岁旌旗拥万夫”的豪迈里,也藏在这封因军务繁忙无暇问候友人的手札中。

今天,当我们重读《去国帖》,不仅能欣赏到宋代书法的精妙,更能感受到一位爱国文人的赤诚与无奈。他的笔墨,穿越八百余年,依然能让我们触摸到那个时代的热血与苍凉。

平定茶商武装之后,宋孝宗两次言及辛弃疾应予嘉奖:淳熙二年闰九月二十四日,上谓辅臣曰:“江西茶寇已剿除尽,……辛弃疾已有成功,当议优与职名,以示激劝。”九月二十八日,朝廷超越直秘阁至龙图阁数级,直接授予辛弃疾秘阁修撰。

自此,辛弃疾在其仕途上迈出了重要一步,取得了担任东南诸路帅、漕、宪等地方大吏的资格。然而这并没有给他带来多少欣慰,而是加深了他的忧患意识,在他恢复中原的理想上罩上了一层阴暗的色彩。

或许辛弃疾在想,下一次类似的民众反抗事件会在什么时候、什么地点爆发?它将对聚集国力、应付北方的强敌产生怎样的影响?忧国之念难以忘怀,思乡之情无处不在。

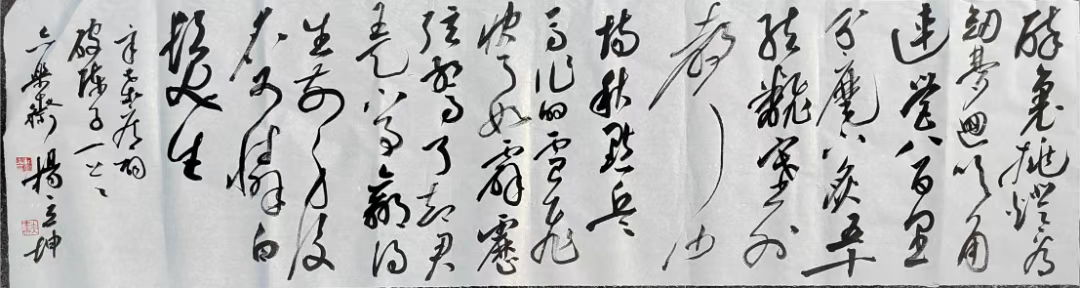

作者手书辛弃疾《破阵子·为陈同甫赋壮词以寄之》

抱定迫切的愿望和对时局的忧虑,辛弃疾自提刑司所在赣州北上,路过万安县西南六十里的造口溪时题写了一首千古绝唱《菩萨蛮·书江西造口壁》词:“郁孤台下清江水,中间多少行人泪?西北望长安,可怜无数山。青山遮不住,毕竟东流去。江晚正愁余,山深闻鹧鸪。”

辛弃疾从郁孤台启行,借行路的艰辛起兴,寄托收复中原的曲折艰难。自此北上,深山丛莽,清江滩险。民生多艰,国难未已,履艰难而思中原,虽有无尽的忧愁、万重的艰险,却阻挡不了、也损伤不了志士心中的信念。无论经历多少挫折,他的精神始终如江水奔涌,未曾停歇。

《去国帖》上30余枚鉴藏印,也充分说明了辛弃疾的精神和他所代表的中国文人风骨,始终激励着后人、为后人所敬仰。(杨立坤)