“生物界孙悟空”,首次上太空!

昨天17时17分

神舟二十号成功发射

据中国载人航天工程办公室消息

此次太空之旅

神舟二十号还带着一位“神秘乘客”

——仅有指甲盖儿大小的涡虫

中国空间站为何要不远万里

邀请这些“小不点儿”奔赴太空?

它们能为科学研究带来什么突破?

小小涡虫

生命“无限”

就在这艘载人飞船上,有一群另类、神奇的“小航天员”。

这些将要在太空完成重大任务的涡虫,来自山东理工大学生命与医药学院的实验室,该科研团队围绕涡虫研究已有近20年的历史,在涡虫发育与再生、免疫、衰老及毒理方面积累了卓越的科研成果。

图源:山东理工大学

涡虫是扁形动物的典型代表,在地球上已经存活了超过5.2亿年,是生物学研究中常用的动物实验材料之一。专家介绍,这次上中国空间站的涡虫,是经过无性繁殖的东亚三角涡虫。

涡虫属于较为“原始”的生物种类,它们没有专门的呼吸系统,完全依赖湿润的体壁进行气体交换,吸收氧气并排出二氧化碳;它们腹部的纤毛在湿润状态下能够摆动,借此实现爬行。此外,涡虫大多数种类对光线敏感,通常在夜间活动,栖息于水底或阴暗的角落。

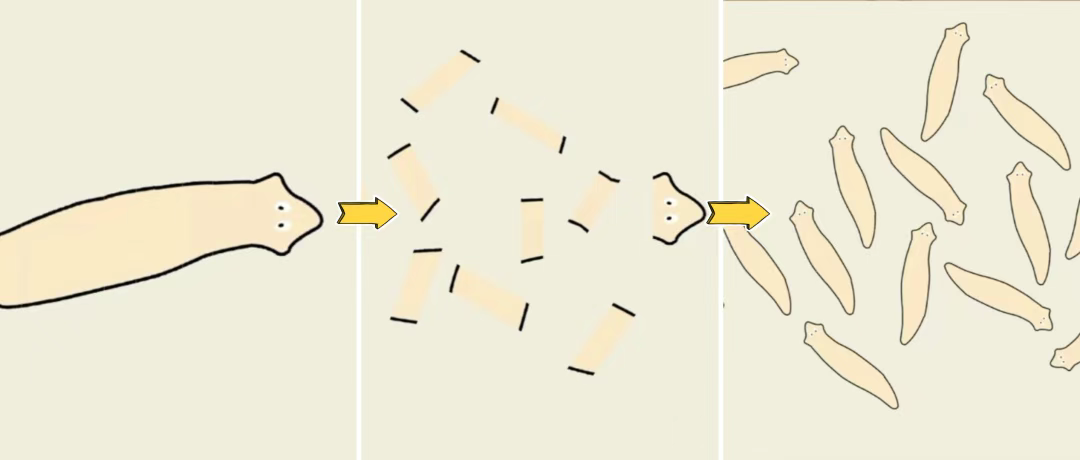

涡虫之所以被选为研究对象,是因为它们的组织修复能力十分惊人,即使断成两截后,两边仍可再生出新的肌肉、皮肤、肠道,甚至完整的大脑,而且这种再生可以无限地进行下去。有科学家曾做过实验:把一条不到2厘米长的涡虫切成279份,一周之后,每一段都能再生出一条新的涡虫出来。这种惊人的再生能力在动物界当中极其罕见,酷似孙大圣“拔猴毛”变出法术分身的本领,也让它被许多人戏称为“生物界孙悟空”。

图源:央视新闻

也正因上述“超能力”,科学家认为,研究涡虫对于探索人类细胞抗衰老、延缓老化等课题具有重大意义。

上太空为啥要选它?

航天员们要对它做什么?

据了解,涡虫空间再生实验是国内首次开展,本项目将从个体水平进一步认识再生基本机制,研究结果有助于解决人类空间损伤等健康问题。

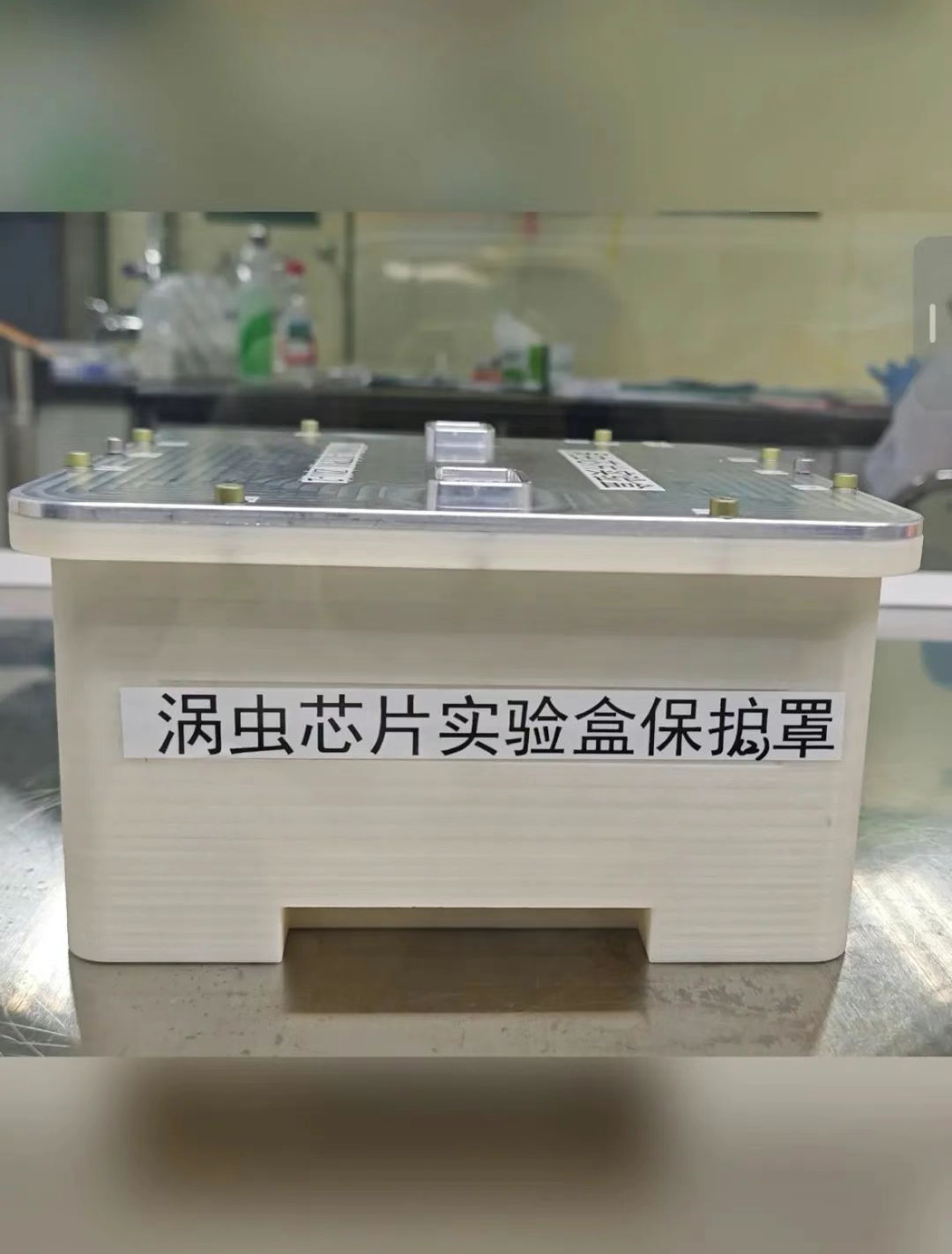

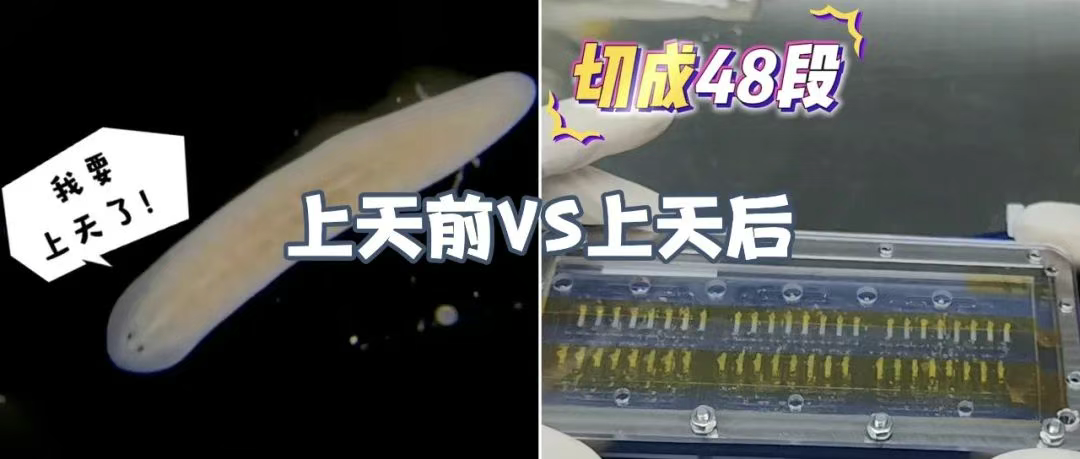

根据实验安排,山东理工大学的科研人员精心挑选健康活泼且体形合适的涡虫进行切割,他们把从不同涡虫上切割下的48段分别装入涡虫芯片并放入培养池,安放在恒温箱中,确保涡虫在从地面到空间站的过程中处于适宜的环境中。

图源:央视新闻

它们将跟随神舟二十号载人飞船飞向太空。进入中国空间站后,航天员会将涡虫芯片实验盒从恒温箱中取出,装载到生命生态实验柜的小型生物通用培养模块中,通电启动实验。通过地面指令,完成样品图像采集、自动换液和样品固定,并及时回传数据。与此同时,地面也设置了与空间站实验模块完全相同的模块,同步开展对照实验,以期能加强了解空间复合环境影响再生的基本机制。

科研人员介绍,在中国空间站进行涡虫实验,就是要通过研究空间环境对涡虫再生过程的发生及生理形态的影响,来探寻空间复合环境影响修复再生的可能分子机制,从而更好地理解空间环境对生物体的影响,为未来太空医学的发展以及研究人类细胞老化和创伤修复提供关键技术支持。

此前,两种模式动物斑马鱼和果蝇已经在中国空间站参与空间科学实验。

还有它俩

也与涡虫同乘飞船

这次,除涡虫外,斑马鱼和链霉菌也将作为研究对象被带上太空,开展生命科学实验。

失重性骨丢失/心肌重塑是制约人类开展深空探索的重要医学问题。中国载人航天工程新闻发言人、中国载人航天工程办公室副主任林西强介绍,斑马鱼实验将研究微重力对高等脊椎动物蛋白稳态的影响,明确蛋白稳态对失重造成的骨量下降和心血管功能紊乱的调控作用。

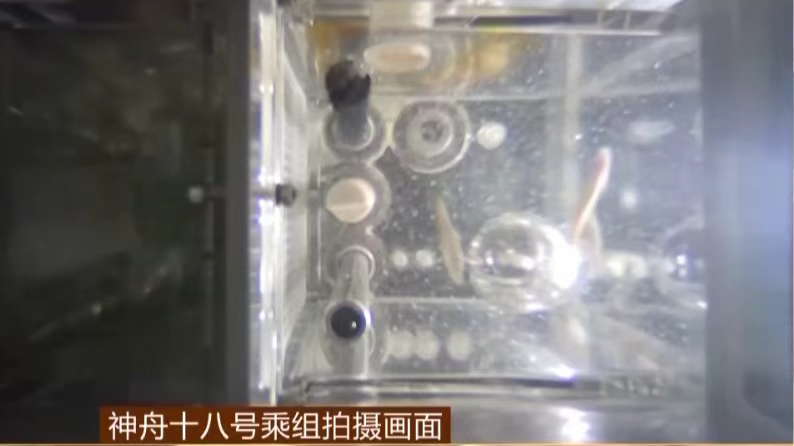

神舟十八号乘组拍摄的斑马鱼画面。图源:央视新闻

链霉菌在土壤改良、植物促生抗逆、生态系统构建和维持中发挥重要作用。链霉菌实验将研究微生物活性物质和酶在空间环境下的表达规律,为利用空间环境资源开发、微生物应用技术和产品奠定基础。

神舟二十号乘组在轨期间,除了上述3项生物实验外,还将在空间生命科学、微重力物理科学、空间新技术等领域,持续开展59项空间科学实验与技术试验,有望在血管化脑类器官芯片培养、软物质非平衡动力学、高温超导材料空间制备研究等方面取得重要突破。

“虫虫”上天引人遐想

如果你也像涡虫一样

拥有“复制”“再生”的本领

你想做什么?

评论区打开“脑洞”!